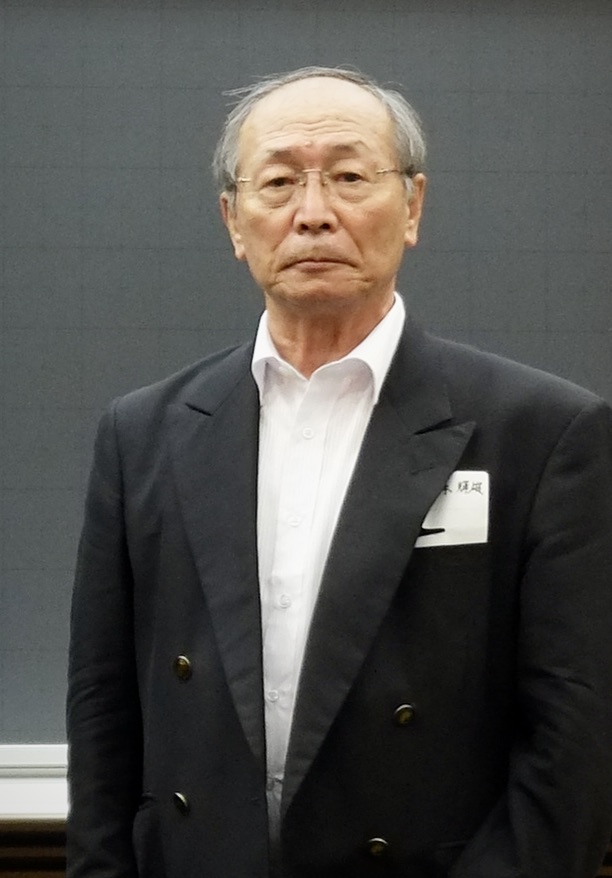

法政大学 理事・副学長 澤柿教伸(さわがき たかのぶ)

日本武道学会第58回大会の開催を心よりお慶び申し上げます。また、法政大学多摩キャンパス・スポーツ健康学部が、全国各地よりご参集いただいた日本武道学会の会員皆様による研究成果の発表の場となること、大変喜ばしく存じます。

法政大学は、1880年(明治13年)に産声を上げた日本最古の私立法律専門学校「東京法学社」が前身であり、2030年には創立150周年となります。今日、法政大学の学生総数は30,000人弱で、この多摩キャンパスと市ヶ谷キャンパス、小金井キャンパスの計3キャンパスで全15学部から成っています。多摩キャンパスは、東京都の西端、神奈川県に接する位置にあり、豊かな自然に囲まれた環境にあります。多摩キャンパスには経済学部、社会学部、現代福祉学部、スポーツ健康学部の4学部があり、学生数は約8,700人を擁しております。

スポーツ健康学部は、2009年にスタートした若い学部であり、学生数は約800人弱と法政大学の中では小規模ですが、2016年に大学院修士課程、2020年に博士後期課程を設置し、順調に歩んでおります。「スポーツを軸にして健康を学問する」というコンセプトのもと、スポーツコーチングコース、スポーツビジネスコース、ヘルスデザインコースの3コースがあり、トップアスリートを含めた個性豊かな学生が勉学に励み、卒業後は企業をはじめ医療系、教職、アスレティックトレーナーなど多様な職種に進んでいます。

多摩キャンパスでは、練習場所・拠点の関係から課外活動の「武道」はほとんど行われていませんが、市ヶ谷キャンパスなどにおいて、伝統のある柔道部、剣道部、空手道部、弓道部等が熱心な活動を行い、全国的にも活躍しています。

私の専門は自然地理学で、「地球環境を見続けること」をモットーとしております。第63次南極地域観測隊に越冬隊長として参加した経験から、「隊員の安全確保」をはじめ、極限状況におけるリスクマネジメントについても多くを学んできました。それは武道の世界に通じる点があるかもしれません。なお、昨今の地球温暖化による気候変動には注意すべき点が多々あります。どうぞ皆様、体調に留意して学会大会へお越しください。

本大会の実施にあたり、大保木輝雄会長をはじめ日本武道学会の役員の皆様、実行委員各位のご支援に感謝申し上げます。参加者の皆様が新たな知見を得るとともに交流を深める機会となることを心より願っております。

最後に、日本武道学会の今後益々のご発展を祈念し、ご挨拶とさせていただきます。

第57回大会開催のご挨拶

日本武道学会会長 大保木 輝雄

この度の大会は、コロナ禍による規制が解け5年ぶりに従来通りとなったばかりでなく、九州で開催される初めての大会です。そのような記念すべき大会開催にご尽力いただいた池田孝博九州支部長、会場を提供頂いた秋山大輔九州産業大学准教授をはじめ九州支部の皆様の熱意と努力に感謝申し上げます。

九州は、海外との接触地点として日本の国家形成において重要な役割を果たしてきました。古代国家形成の契機になったと言われる「白村江の戦い」、中世の「蒙古襲来」、近世初期に長崎に設置された「出島」でのオランダとの交流を始め、中国・朝鮮、ヨーロッパとの交流の重要拠点として機能したことは周知のことです。そのような背景にあって、本大会では、「武道」を受け継ぐ次世代に対して「伝統と文化」の具体的な内容の海外向け発信源として機能することが期待されます。

海外を視野に入れた企画は、2012年の第45回大会以来4回実施されてきました。昨年は、ポーランドの研究団体(IMACSSS)との共同開催となり、コロナ禍でのオンラインシステムを導入し英文での国際セッションが設けられました。これを受けて今回も英文発表コーナーが残されました。また、この間のコロナ禍にあって、本会の運営に携わる理事長を中心とする常任理事会、理事会、各委員会諸氏の目覚ましい努力があったばかりでなく、全国8支部会、8専門分科会から初心者指導法の研究や理論と実技の融合をテーマとした地道な活動も有りました。また、本年度は日本武道学会理事会ワーキンググループの活動刷新も検討され、国の内外を射程距離に入れた学会活動のリニューアルが期待されています。

本学会の創設が1968年(昭和43)。8年後の1976年に日本学術会議に、翌1977年には国際スポーツ科学・体育学会加盟が承認されて概ね半世紀。そして今日、武道を対象とした学術研究の成果が各界に向けて発信されるようになってきました。今後も武道の特性について多くの知見が蓄積されることでしょう。

本部企画では「武道ならではのインクルージョン」と題するシンポジウムが開催されます。昨年は「生涯武道」に関する過去の様々な企画を踏まえて浮上した「多様性」に着目し「性」にかかわる多様な在り方が議論されました。その過程で「武道には競技の枠を脱却し、すべてを包み込むような底知れない可能性」への気づきがありました。この「包み込む力」すなわち「インクルージョン」をテーマとして、様々な特性をもった方々の話をうかがい、今後の方向性について思考を深めるための企画です。

イギリス人柔道家でもあったトレバー・レゲット(1914-2000)『紳士道と武士道』、『日本武道のこころ』という比較文化論の古典ともいうべき著作には、「気合」、「霊感」というキーワードが掲げられ、その読み解きが「普遍的な原則、効用であり、日本で発達し、そして今、これを待っている世界にもたらされるべきもの」だと指摘されています。

武道の歴史的経緯を辿れば、その出発点は「対面」にあります。その対面は単に向き合うだけでなく、お互いに否定し合う関係性が出発点になっています。対面性の闇というべき相互否定の場から相互肯定の在り方を示したのが「武道」。そこでの「気合」、「霊性」の読み解き作業に繋がることを願って止みません。